人が夜明けのときを知るのは

長い間、ずっと自分の心の中で響いているラビの物語がある。ラビとは、賢者として認められ、神の知恵を伝えるユダヤの教師のことだ。

あるとき、ラビを前に一人の弟子が質問をした。

「先生、人はどのようにして、夜明けがやってきたときを知ることができるでしょうか?」

ラビはやさしく微笑んで、逆にその弟子に質問を返した。

「あなたはどう思う?」

その弟子は、少し考えて言った。

「新しい夜明けが来たのを知るのは、夜明けが近くなって、鶏が鳴いたときでしょうか?」

「いいや、そうではない」

ラビは答えた。

「それでは、」

弟子は続けた。

「真っ暗だった空に、周りの木々のシルエットが、ぼんやりと浮かび上がってきたときでしょうか?」

ラビは穏やかに答えた。

「いいや、それも違う」

「夜が終わり、新しい朝が来たことを知るのは」

ラビは続けた。

「許せないと思った人々の顔を見て、その人が、あなたの愛する兄弟姉妹だと分かったときだ。その日が来るまで、外はいつまでも夜のままだ」

ヨナと敵国アッシリア

これから紹介するのは、西洋社会ではよく知られているヨナの話。聖書の中に書かれている物語だ。

ヨナは祖国イスラエルを愛し、敵の大国アッシリアを憎む、ごく一般的なイスラエルの男。

あるとき、敵国アッシリアの首都ニネヴェに行って、「ニネヴェの人々が犯す悪の数々のために、40日後にニネヴェは神に滅ぼされる」という予言をニネヴェの民に伝えるよう、ヨナは神から命令される。

しかし、敵の大国アッシリアに行くのが怖くなったヨナは、船に乗って、ニネヴェとは反対の方向に逃げ出してしまう。

そんなヨナを見た神は、ヨナの乗った船を嵐に遭遇させる。

そして、ヨナが神の命令から逃げたことを知った船乗りたちは、ヨナのせいで自分たちの船が嵐に巻き込まれたと思い、嵐を沈めるために、ヨナの手足をつかんで海に投げ込んでしまう。

ヨナは海で大きな魚に飲み込まれ、3日3晩、魚の腹の中で過ごすことになったが、結局、海岸に吐き出されて一命を取り留める。

そして、「やっぱり神の命令からは逃げられん・・・」と思ったヨナは、しかたなくニネヴェに行って、敵であるニネヴェの民に恐る恐る神の言葉を告げる。

すると、意外なことに、ニネヴェの人々はすぐに悔い改め、神の意思に真摯に向き合い始めた。ニネヴェの指導者は人々に悔い改めを呼びかけ、人々がそれを忠実に実行したため、神はニネヴェの破壊を考え直すことになった。

しかし、滅ぼすと一度言ったのに、それを中止し、祖国イスラエルの敵であるニネヴェの人々を許した神の寛大さに、ヨナは怒りだしてしまう。

当時のアッシリアは、軍事的にも経済的にも、ヨナの祖国イスラエルとは比べものにならない大国。アッシリアの強大な力は、長年イスラエルを圧迫していた。実際にアッシリアは、すでにこのとき、幾つかの戦いでイスラエルを破っている。

イスラエルの人々にとって、アッシリアは、決して愛すべき隣国ではない。

しかし、神はイスラエルだけの神ではなく、異国の人々の神でもあった。その神は、異国のニネヴェの人々が心を入れ変えたとき、両手を広げて受け入れた。

不満げな気持ちを抱くヨナに、神はこう語りかける。

「ヨナ、あなたは自分が作ってもいない、育ててもいないトウゴマの葉さえ惜しむのに、どうして創造主のわたしが愛するニネヴェの人々を惜しまずにはいられようか?」

「いやいやいや、おかしいだろ。だったら、最初から『滅ぼす』なんて言わなければいい」

そう思う人もいるかもしれない。

でも、これは史実ではなく、意味を読み取る「物語」だ。

この物語のテーマは、このような、一見、突拍子もない物語を通して、「一度言ったことを考え直す神」、「イスラエルだけでなく、異国の人々も愛される神」を描くこと。古代の人々が物語を語るとき、重きを置かれているのは、史実かどうかや話の流れの辻褄ではなくて、物語の意味の方だ。

当時なかなか描かれることがなかった、自分の言葉を考え直す神のイメージや異国の人々の神のイメージ。当時、そのような神を受け入れられない人々は、イスラエルにも多く存在したと言われている。

自分のイメージと違う神に怒りをぶつけたのが、当時の人々の気持ちを物語の中で代弁するヨナだった。

ヨナは、敵国の首都ニネヴェの人々に、否定的な思いを抱いていた。神がいくら自分の敵を愛していても、自分たちを圧迫し、自分たちを攻撃し、自分たちを苦しめる、このアッシリアを、ニネヴェの人々を、ヨナは許すことができない。

ヨナの暗い夜は、いつまでも明けないままだった。

許すことの難しさ

「許すということは、何と素晴らしいことか、と思う。しかし、そう思えるのも、自分自身の前に、絶対に許せない何かが立ちはだかるまでだ」

神学者であり、作家でもあった、C.S.ルイスの言葉だ。

許し合うことが素晴らしいのは、子供だって知っている。でも、ルイスの言うとおり、いざ自分自身にどうしても許せないことが起きたら、僕たちはそう簡単に「許しあうことは素晴らしい」などとは、言えなくなってしまう。

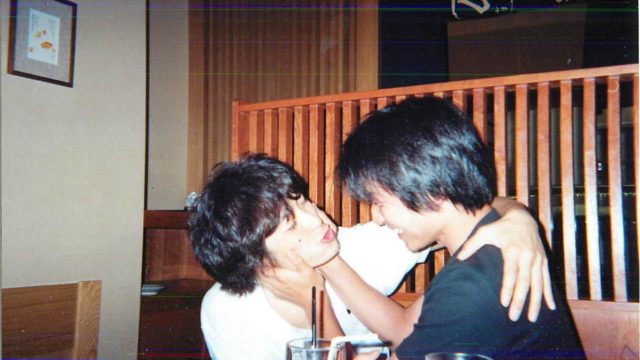

僕には、自殺した幼なじみがいる。「私、小学生のとき、桑原のこと好きだったんだよー。あんた、全然気づいてないもんね」って、僕に明るく打ち明けるような人だった。

彼女とは、幼稚園から中学まで一緒で、歩いて数分の近所に住んでいた。高校で別々の学校になったけど、バラバラになっても、中学校の仲間を含めて、徹夜で一緒に遊んだり、帰りのバスで一緒になったときは一緒に帰ったりもしていた。

幼稚園から同じだけあってお互いに話しやすく、中高生になってからは、彼女から、「誰にも言わないで」と言われて、進路や異性のことを相談されたりもしていたし、付き合っていた彼女の病気のことで参っていた僕が「まじでどうしていいか分かんない、こういうときって。俺自身のことじゃないから」と、僕が彼女に弱音を吐いて、色々と相談をしたときもあった。

そんな彼女との最後の会話は、ちょっと変わった印象的なものだ。

あるとき、網に入れたサッカーボールを蹴りながら、バス停でバスを待っていたら、

「すいませーん!くわはらやすゆきだったら、手ぇーあーげてー!!」

という大きな声がした。

驚いて頭を上げてみると、国道を挟んで反対側の歩道に、友人数人を連れた彼女がいた。僕は目が悪いし、薄暗くてよく見えなかったけど、声で彼女だとわかった。

バス停には、他にも何人か人がいて、変な目で見られたけど、

「おまえなー!こんなところで、でかい声でフルネームを呼ぶな!!笑」

と言いつつも、手を振って彼女にあいさつをして、そのまま国道を挟んで、叫びながら言葉を交わした。

そして、僕が直面している色々な困難を知っていた彼女は、別れ際に

「お互い、頑張ろうねー!!」

と大きな声で叫んで、思いっきり両手を振ってくれた。

「頑張ろうね」

それが、僕が知る彼女の最後の言葉になった。

「おまえ、あのとき『頑張ろうね』って言っただろ」

あれから、何度、そう思ったかわからない。

彼女が自殺した、ということを聞いたときは、ただショックで言葉を失った。

でも、後日、「彼女が自殺する前、一人の男性が彼女を妊娠させて、そのまま逃げていた」ということを友人に知らされたとき、今までに感じたことのない感情が自分の中に沸き起こった。

そして、逃げたその男性に対して、教えてくれた友人が「落ち着け!」と言って止めるほど怒り狂った。あんなに怒ったのは、後にも先にも、あの時だけだ。自分に対しての怒りを感じることがあっても、他人にあれほどの怒りを感じたのは、今までの人生で記憶にない。

事前に知っていたので僕より冷静だったとはいえ、怒っていたのは、一緒にいた友人も同じだ。

「絶対に許せない。このままじゃ、Rがかわいそうだ。その男を探し出して、あいつの墓の前で土下座させよう」

そう言い合って、友人や知り合いに連絡して、実際に犯人探しを始めた。

見つけてRの墓の前に引きずり出すために。

でも、数ヶ月が経ち、祖父の葬儀のため、東京から北海道に戻り、再びその友人に会ったとき、二人とも少し落ち着いていて、彼は、

「Rが見てたら、俺たちにどうしてほしいと思うんだろうな。土下座してでも、その男に謝ってほしいって思うかな」

と訊いてきた。

答えは決まってる。

亡くなった人間は、彼に土下座などを望まない。何かを望むのは、いつだって生きている人間だ。

それからほどなくして、僕たちは犯人探しを止めた。逃げた男性に憤っていたのは、自殺した幼馴染ではなく自分たちだ、という事実に、二人とも向き合い始めたからだ。

本当は、最初から気が付いていたこと。

でも、それを振り切るほどに、僕たちの怒りは強かった。

その男性を許せないのは自殺したRではない。自分たちだ。

「このままだったら、Rがかわいそうだ。やり切れないだろう」

そんなのは、結局、自分たちの許せない感情を、自分たちのために、怒りにまかせて何とかしようとしていただけだ。

「夜が終わり、新しい朝が来たことを知るのは」

ラビは言う。

「許せないと思った人々の顔を見て、その人が、あなたの愛する兄弟姉妹だと分かったときだ。その日が来るまで、外はいつまでも夜のままだ」

ラビの言葉は、自分自身の心に深く突き刺さる。自分の歪んだ思いは、どうしてもその男性を受け入れることができなかった。

誰もが出会うニネヴェの人々

生きていれば、誰もがニネヴェの人に出会う。怒りや憎しみ、恨みや不平不満の対象になる敵であるニネヴェの人々に。

そして、僕たちの鬱積した感情は、その人たちを両手を広げて受け入れることを、簡単には許さない。

ニネヴェの人々の幸せを、自分が否定的な思いを抱くその人たちの幸せを本気で望む強さを、僕たちは今、持っているだろうか?

ある哲学者は言った。

「本当の強さとは、相手を傷つける全ての正当な理由と、それを実行する全ての力を持っているそのときに、『いや、そんなことはしない』と決断する強さのことだ」

僕たちは、許せない人、受け入れられない人に、怒りや憎しみ、不平不満をぶつけたくなるそのときに、首を横に振るだけの強さを持っているだろうか?

鍵の開いた牢屋の扉

『トム・ソーヤの冒険』の著者マーク・トウェインは、奇妙な一篇の物語を残している。

昔、何年も牢屋に閉じ込められていた男が、ある日、たまたま牢屋の扉に触れ、「実は扉には今までずっと鍵がかかっていなかった」ということに気がつく物語だ。

鍵のかかっていない牢屋に、出ようと思えば出られるその檻に、何年も気が付かずに閉じこもっていた男。

自らを敵意と怒りの檻に閉じ込めたヨナは、扉に手を伸ばさなかった。神が鍵を開けておいた許しの扉に、ヨナはその手を伸ばさなかった。

ニネヴェの人の幸せを願えない、閉じ込められたヨナの夜は、最後まで明けることのないままだった。

首都ニネベの滅亡を望むヨナに、神はこう問いかける。

「おまえの怒りは正当なのか?わたしが愛する人々に向けられた、その歪んだ思いは、正しいものなのか?」

許すことを知らないヨナ。表面上を取り繕っても、心の奥底で、人を恨み、人を受け入れられない僕たち。

今この瞬間も、僕たちは自分自身を牢屋に閉じこめたままだ。扉に手を伸ばせば、何とか外に出られるかもしれない、ということに、気が付くこともないままで。

「扉に手を伸ばしても何も変わらない」とシニカルになることは、誰にでもできる。僕も10代の頃は、そう考えていた。

でも僕は、大人になってまで、ヨナのように自分を暗い牢屋に閉じ込める生き方はしたくない。

人生は長いようで、本当に短い。鉄格子の中で生きているうちに、人生の終盤を迎えることがないように、何があっても檻の扉に手を伸ばしていたい。